從「佩特拉」景區回來癱倒於床,天明後遇到了團裡的大嗓門女生,她劈頭便問我們昨晚有去看表演嗎?聽到答案後一臉不可置信:「很強耶,我們傍晚回來都快死了,根本懶得再出去。」

「是喔。」這結果好像也蠻合理,畢竟她上山時已被小驢折磨得整路尖叫,生命值應該差不多歸零了吧。「那票呢?」我隨口問道。

「在售票口賣給路人了啊,怎麼可能浪費。」她相當得意。聽她比手畫腳說完,似乎有好幾個人都放棄了,統計之後,只有我們跟另對夫婦最刻苦耐勞。好在當時有選擇騎驢去「修道院」,省了些腳力,不然可能我也要成為舉旗放棄的一員吧。

離開旅館,外頭由東襲入「蛇道」,劃穿「佩特拉」的這條乾谷,據說是由「摩西之泉」肇始,而信徒們也真找到一個點,堅貞信仰,讓每個來此的觀光客都順道過去見識。它的地點相當便捷,就在大馬路邊,有著難以歸類的外觀,因為不屬新約故事,合理沒有教堂罩覆,跟看過的猶太人建築也沒相似處,廊柱佈局不甚傳統,成列拱窗上是三個不同大小的蛋形拱頂,總覺得是近代混融了多種概念後的個性作品。

走了進去,裏頭比外觀還要素淨,像是贊助經費在屋子砌完便已用盡,應該多放個捐獻箱,再添張說明板把來由寫得繪聲繪影。在故事裡,摩西帶著跟隨他的百姓出埃及、過紅海,往北尋找應許之地,怎料走了四十年沿途卻盡是荒茫,很令人喪志。幸好在多數群眾已口渴不支時,摩西得了神諭以杖擊石,奇蹟使其生流,才讓旅程得以繼續。很顯然,情節所述的就是廳角那塊粗糙大石了,仔細一看,中間還真有裂縫,只是類似的裂岩「佩特拉」到處都是,最初是哪一位,又是用何樣的證據說服他人呢?無從知曉的我,僅能跟著大夥走近一旁特意砌出的方池,碰碰或許真有神奇力量的泉水,以很觀光客的姿勢拍照留念。

看過傳說中的湧泉,今早的行程就是拉車了,得一路朝北到接近死海北端的「馬代巴」(Madaba),這城市被地震毀滅又幾經政權交換,原本陷入了沉寂,但當十九世紀陸續掘出早年的教堂馬賽克,便因著觀光快速發展,目前已是約旦人口第五多的大城。撐過長長車途,腳觸及了地面,就彷彿欲彰顯其形象,停車場外牆就是一幅大型馬賽克,以童趣的圖樣,標示約旦的各個知名景點。從右側起始,能見船舶停靠在「紅海」口的「阿卡巴」,接續是駱駝商隊行往「佩特拉」的「修道院」,中段由於不在行程內而顯得陌生,另端幾個名號倒很熟悉,有我目前所在的「馬代巴」,下午會去的「尼波山」,然後是首都「安曼」與古城「傑拉什」。

隨著領隊在街頭行走,路上經過的某棟石砌建築被後方清真寺襯得惹眼,引我端起了相機,事後才知,它是這兒的考古博物館「Madaba Archaeological Park」啊。雖稱博物館,其實是個仍在持續開挖的遺跡,原本被私人建築掩蓋,經過政府長年的收購,才終於買下整個街區,得以在統整後對外展示。據說最精華的是中處那棟,它罩覆了八世紀的「聖母教堂」,殿心有著環圈相接的幾何圖騰,撩目中透顯巧思。門廊也令學者訝異,因為在下方又找到更早期的大宅「希波呂托斯廳」(Hippolytus Hall )。

其名來由自作品主題,也就是希臘時期流行的一齣戲,描述「希波呂托斯」崇拜獵神拒絕愛情,惱怒的愛神「阿芙蘿黛蒂」為了報復,便使其後母愛上他,引發後續的悲劇。圖框因著劇情隔分上下,上為天界,有因箭矢對「希波呂托斯」無效而恐慌的小小邱比特,也有為此嗔怒施罰的愛神。下方則是人世,為後母在侍女簇擁下羞澀送出情書,卻被狠心拒絕的場景。儘管主角那塊不幸被毀,各個生動人物,及周邊將城市、四季人像化的圖紋,都挺具價值。此外,館內也收藏了「馬代巴」鄰近區域開挖出的精華殘片,可惜通通與旅遊團無緣。

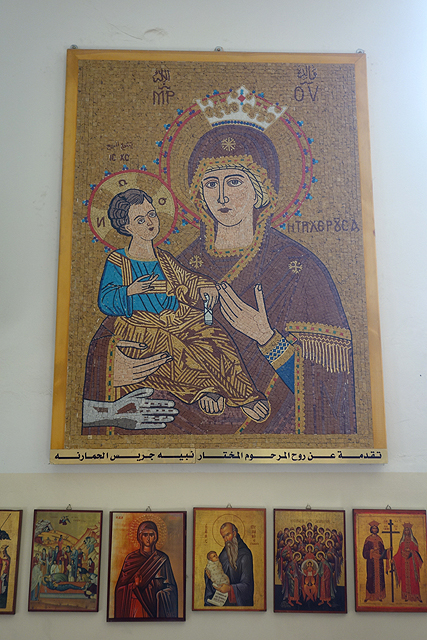

捨去了博物館,行程鎖定的是此城最具名氣的「聖喬治教堂」,隱於庭院的它外表也不甚張揚,砌石的堆疊是其衣袍紋路,簡約的圓窗拱門,淺微的十字架浮刻,醒目的就只有中央鐘塔了,幾許串鐘高掛,正等待著擊響時刻。走了進去,廳裡的裝飾顯示它屬於東正教,但或許年歲尚輕,還未被妝點得滿室華燦,刷白空間裡僅有支柱被掛繪上諸多聖者,再來就是複雜雕鏤的金質懸燈,以將綻的炫麗瓣蕾將訪者引向廳末的聖像屏。

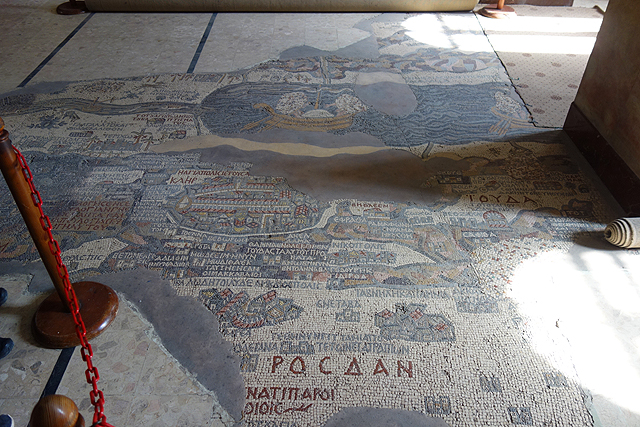

聖像屏依著傳統,右為耶穌,左為聖母,更側處對應著教堂名號,描繪了「聖喬治」持槍躍馬,斬殺惡龍。儘管屏頂沒有惑人目光的捲繞堆疊,就是一整列微縮的耶穌生平彩畫,似也沒多少人在乎,畢竟大夥走到此都是低下頭,望著那被框圍起來的地面馬賽克。經學者考據,這整片拼磚屬於六世紀的拜占庭教堂,在當年極受矚目,然地震不僅重創了「馬代巴」,也傾覆了教堂,曾讓無數信徒訝嘆的作品就這麼被砂石覆掩,長逾千年。

這個作品並未以人像動植物為題,也無複雜圖騰拼組,它是幅地圖,囊括了「黎巴嫩」至「尼羅河三角洲」的區塊,從地中海深入荒原。由於方向轉了九十度,因此約旦河與死海是橫向劃穿。後者有醒目船隻載著鹽堆,本來兩旁該是船夫,可惜被雜磚改得模糊,估計是反偶像的穆斯林手筆,約旦河則畫得趣致,在害怕鹹死而逆向逃離的魚群中,有一隻反骨投向死海懷抱。

但最值得注意的當然是中心的「耶路薩冷」,它以橢圓形環牆勾圍,相當顯眼,可以看到由「大馬士革門」起始的南北柱廊大道。「聖墓教堂」在心處偏下,有用亮色標誌的山簷和金頂。右端為「錫安山」,「聖母安息教堂」的前身「聖錫安教堂」仍存在著,規模可與「聖墓教堂」分庭抗禮。右上的那棟比較難猜,因為名曰「New Church of the Theotokos」的它僅繁盛於拜占庭時代,在波斯人入侵時便被搗毀了,建材也被後世挪去它用,未曾再砌。至於概念裡該佔大片區域的「聖殿山」,很意外地在圖示裡缺席,也不知是真荒涼到無人聞問,還是被基督徒因著舊怨刻意忽略。

地圖密密麻麻標註了很多,紅色字樣代表各支族區域,其餘多半是城名,早年學者對聖經提到的地點都只能揣測,直到此塊地圖的現世,才總算有了依歸,然對這方面認知粗淺的我,就算找到對照,也不知其代表的意義。幾個旅途有去過的較有共鳴,像左側以椰棗樹陪襯的「耶律哥」、右方擁有耶穌誕生地的「伯利恆」,其餘的都變成是在賞玩,畢竟小屋很可愛,被獅子追逐的羚羊也挺逗趣,

原始的地圖其實相當大,由在側廊找到的殘片,估計橫幅超過十五公尺,使用了兩百萬餘色塊,可惜左半部大多回歸塵沙,據說「馬代巴」本也有著醒目模樣,與「耶路薩冷」同一軸線,偏偏死海之上的都沒留存。右方的好一點,在側廊遺下一區「西奈山」的岩脈,以及些許「尼羅河三角洲」。本以為河道圍繞的會是當時埃及最知名的「亞歷山卓」,結果居然是「Pelusium」,雖資料上也將其稱為大城,卻完全沒聽過。

看完地圖往週邊逛去,牆上的掛畫主題琳瑯滿目,從天使報喜、馬槽誕子、至耶穌的各樣神蹟,也有些陌生主角,需要對聖經認真研讀,才能辨析其間故事。大幅的作品皆以馬賽克製作,彰顯了此城此堂特色,輪廓構圖洋溢著古意,但感覺應是致敬之作。其中一張被特別多觀光客圍觀,它初看就是幅聖母抱子圖,若非領隊招著介紹,我可能會在走望中略過。不過當仔細端詳,便會發現角落多了第三隻手,藍灰色澤,相當詭異。據傳,手是在某個大雨的夜晚,教堂被雷擊後多出來的,很像種床邊故事。比較讓我疑惑的是,事後去網路搜尋,見到的竟是另一幅,且細節相對繁複,難道是原作發生了更奧秘之事已被封印?

解決了上午重點,接續自然是填飽肚子,餐廳似是由老房改建,牆壁為古樸砌石,頂部是玻璃窗鑲嵌的金屬屋頂,雖然挺混搭,引入的天光卻讓廳閣顯得朝氣。餐點滋味則已不可考,畢竟在兩張交代照片後的,都是我於紀念品店的書本翻拍。書裡將許多約旦遺跡以想像復原於透明片,當疊合在所附的實景,便讓人對當年榮光更有感覺。昨天去過的「佩特拉」自然是其中重點,劇場、列柱大道、凱旋門、神殿一一從殘石中化生,原來當初是這樣瑰麗壯偉嗎,我不禁讚嘆。

為了延續「馬賽克之城」的盛名,當局很用心在此種手藝的傳承,有專門的學校教授修復技巧,也提供相關的工作機會。領隊後續帶往的工房更招攬了許多殘疾人士,他們於一般工作場合或許處於劣勢,在這兒反倒能靜靜發揮所長。像進門望見的少年儘管下身不便,卻很自得其樂,或以鉗子將色石靈活剪切,或依著草稿細心拼貼,看到我們,俊秀的臉龐便綻出靦腆笑容。

而當見識過他們的工作歷程,不免便進入是否該灑錢購買的環節。這兒的商品分兩類,一種是花瓶,以表面的細密拼貼展現拜占庭時代的圖騰,另種是壁掛,從寫實人物到抽象風景都有。由於家裡雜物過多,儘管有些看來特別,也不適合當伴手禮攜回,然抱著純欣賞的心理逛著看著,卻不禁在一幅作品前定下腳步,因為那是「佩特拉」啊。

它以亮白條柱形構出「寶藏庫」,前景還有貝督因人騎駱駝盪晃而過,突顯沙城風情。但最引我盯望的是背景,不知是人工燒製還是特意尋來,有的石片雜著斑彩,有的攜帶流紋,拼貼一起,便凝縮了昨日所見的荒嶺幻岩,很勾人懷想。怎料,當開口一問,價錢卻相當驚人,果然藝術還是有其價碼的,越是挑動心房,越不可能輕易收藏。也罷,就讓它繼續展示於此,留予更多人欣賞吧。