拚搏了兩星期,終於抵達行程的最後一天,但仍不能放鬆,因為當初特別找了晚回的航班,只為在早上多塞個點。幾番取捨後,被翻牌的是離「愛丁堡」一小時車程的「斯特靈」(Stirling),因為那裏也有座老城堡。

這城堡同樣位於丘頂,就是「天空島」四日行第一天曾在路邊短暫仰望的那座。出了火車站,循街道迂迴往上,會先遇見聳立於岔路口的「The Atheneum」。它尖塔挑飛乍看像教堂,弧牆跟窗列樣式又有點反傳統,查了一下,原來最早是圖書館,現在則變成公家機關。

不知是否下雨的關係,一路都沒什麼人,瞥著沿途的古典石色建築,很像時光回溯到過往。稜線起落的豪宅、塔樓氣派的旅館,還有監獄的掛牌誘人分心探索。其隔鄰的教堂名為「Holy Rude」,跟「愛丁堡」的王宮同義。從資料看,可追溯至十二世紀的「大衛一世」,現今樣貌則是大火後於十五世紀的陸續修添,為這兒僅次於城堡的古老建築,還是「詹姆士六世」的加冕處。

盯了一陣它多邊輪廓的尾堂、灰沉疊石賦予的滄桑,我將視線旁挪。與其相接的建築有著類似風貌,立面卻更破敗了,但從殘遺的大門紋邊、徽印雕綴,可以感覺也曾有過榮盛。的確,這棟「Mar’s Wark」可是早年「馬爾伯爵」的大宅,如同「漢密爾頓公爵」之於「荷里路德宮」,這家族是王室不在時的「斯特靈城堡」代管,可想而知其權勢。但根據說明板,這輝煌僅維持了百餘年,族長因站隊「詹姆士黨」導致之後的流亡,房宅亦於相關戰役被炸成廢墟,頗為諷刺。

這一路的冷清讓我以為「斯特靈城堡」乏人問津,沒想到登至其廣場,外門已排了好長一串。為節約時間,我掏出手機訂票,結果網站竟顯示多人佇列中,大家都在這時搶訂嗎?等待之際,我朝周邊望,這個地勢險要的丘頂在史前時代便有人類活動的蹤跡,最早被明確記載下來的,是十二世紀「亞歷山大一世」的禮拜堂。然星移物換,目前所見的,自然已為很後期的產物了。

望向護牆,右端的前探砲台被稱作「法國垛壁」。那時「詹姆士五世」遺孀「吉斯的瑪麗」以此城為居地,母國為其安全添設,故得其名。而從那起始連同護城河的一線牆壘,則是十八世紀的增築,應對「詹姆士黨」的作亂,也因為它,原本氣勢懾人的門面全被遮擋,令等待更顯無聊。怪的是,明明已到表定迎客時間,城門卻仍關著,只有兩小時可運用的我不免擔憂。盯著、不耐著,幾十個號碼牌倒數完畢,我都訂到票了,門才終於緩緩開啟。

快步行入,穿過舊時的馬廄區,城堡的主大門亮了相,中高側低的通道形塑凱旋門的意象,兩邊厚重的圓塔彰顯防禦力。但它早年其實更具規模,在「詹姆士四世」的主政下,不僅是兩倍高,伴塔亦以錐頂增添貴氣,再往旁,翼展長牆兩端有角樓相呼應。可惜這裡總是兵家必爭,無數攻毀後只能想像。

即便門外區的改造是為了防禦,側邊的「安妮女王花園」卻成了其中異數,草坪如茵,繽紛卉彩將內牆腳綴得明豔。搭配在牆頂竄立的宮樓、龕室內的人像雕綴,會以為是近代為了觀光才設計的打卡點。然這樣的取名,表示其闢建於十七世紀,且從資料看,同質的設計可能很早便有。

沒時間琢磨網美照的我,在短暫賞望後穿進主大門。門後被地圖標記為「外庭」,以幾棟兵營護守,要攻往「內庭」,只能由被王宮與大禮堂夾擠的狹道。這兩棟石色迥異,以山牆勾勒的後者因上了朱漆,顯得有些突兀,前者則以斑剝墨灰適切表達了年代。

相對「愛丁堡」那主要是「詹姆士四世」留下的印記,這王宮是「詹姆士五世」的作品,採用了當時還算創新的文藝復興,將一區舊有院落大幅改築,哥德的銳尖元素因此匿了蹤。瓣緣弧框、花蕊般的托柱,但或許因位處進侵路線,南牆龕室的雕像大幅殘缺,只能隱隱辨出高處的天使。

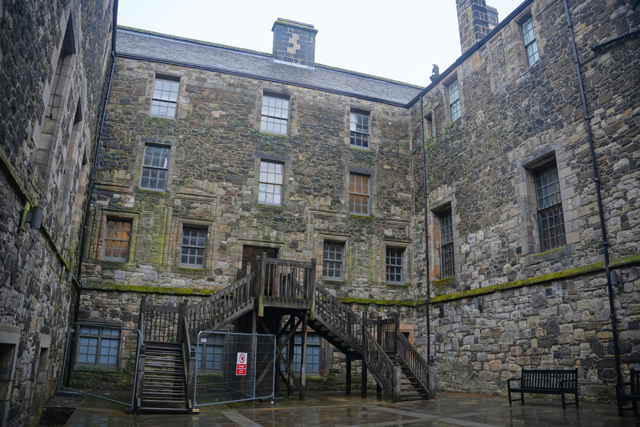

從底層應是僕役使用的偏門穿進,沿途的甬道、小房間顯著未經修飾的砌石,幾塊說明板帶出當時生活。轉入中庭,對側架有通往二樓的木階,本想該是王族的進出路線,標牌竟稱這兒曾豢養獅子,說當時流行以此互贈,還打算在王子受洗時讓獅子亮相,頗異想天開。而階上大門緊閉也表示並非觀覽正途,得隨著導引,先穿至西側女士望景用的露臺,再從那兒繞上二樓。

先看到的南翼屬於王后「吉斯的瑪麗」,第一間除了用作等待召見的外廳,也是平日用餐、舉辦舞宴的地方。可惜在她之後,城堡便漸漸倒向軍事用途,華美的廳間被抹除破壞,成了軍營,目前可見的鮮亮都是近年的成果,參考史料、同年代的建物,刷上暗紅紋帶,以捲葉串接獨角獸跟小天使,搭襯拱窗、木框天花板,勉強找回舊時之麗。

續往前,王后的內廳顯然妝點更為進階,天花板格框能見國王王后頭像,牆上圖騰飾帶也複雜許多。在這遇到一群很吵的外國人,當中的大鬍子見紅簾華蓋下的王椅,竟作勢要坐,還好只是虛坐拍照,沒那麼白目,不然還真考驗我這卒仔的舉報勇氣。毫無用處的瞪視過,我將視線轉至壁毯,根據遺下的清單,當時這兒曾掛有獨角獸作品,官方也挺用心,特地去紐約博物館,參考類似主題的十六世紀古物,重新編織。

這故事從獵人摸進叢林述起,他們偷窺獨角獸,對其以角淨化小溪感到驚奇,於是佈陣一擁而上。獨角獸雖奔逃過河川、拚贏獵犬,卻在一溫婉少女面前怔愣停了步,也因此被獵人藉機捕殺,送回王城。

然最終的一幅挺玄妙,因為獨角獸竟在繽紛花園的圍籬裡重生了。據說當年採用這主題,正是覺得獨角獸的純淨、被獵與復生,頗似耶穌的境遇,少女則是聖母的意象。對我而言卻有點牽強,畢竟這樣畫便彷彿是聖母間接釀成悲劇。撇除疑惑,新製的壁毯的確引人,充斥著繁複細節,輕易展現了王家的亮麗與奢華。

位處轉角的王后房間亦為高規格,它沒有壁毯,替上的暗色布簾紅綠相間、隱紋攀纏,仍顯得貴氣。瞥過淡碧天花板以金漆勾描的花卉及「吉斯」家徽,我望向作為主角的帳簾大床,它改採了相對跳脫的藍紫色階,也因此帶來一抹虹彩。在其旁有華蓋罩覆的桌椅,窗間另設了祭壇,以可閉合的三聯畫呈現聖母子。環望間,便似能見一寡婦在此梳洗、著裝,而後威嚴步出,行攝政之事。

由此拐進東翼,是屬於國王的廳間,雖說「詹姆士五世」雄圖擘畫了這一切,卻無福見其完成,一如他父親在戰場陣亡,交棒給一歲餘的他,他也於三十歲病死,留下尚在襁褓的女兒,即未來的「蘇格蘭女王瑪麗」。與王后相接的寢室擺設很合理留了白,儘管壁爐上重描了獨角獸,天花板加綴國王受封的騎士勳章,其餘僅象徵性擺了大床骨架。

另個轉角的國王內廳亦然,顯得空空如也。但牆壁上段的妝點已完成,為以灰階抹繪的假浮雕,天花板則是整宮區的亮點,雕滿所謂的「斯特靈頭像」。頭像之海的中央不意外是「詹姆士五世」夫婦,往旁可找到其父母,另側「亨利八世」的出現便挺耐人尋味,畢竟後者總是想把他們吞掉。與王室並列的是幾位古羅馬皇帝,隱著自我比擬的意味。外圈主題相對混雜,有「神聖羅馬帝國查理五世」這樣的外交關係,亦有偉人美德的象徵、海克力斯的事蹟。

這些頭像不僅斑斕了空間,造型服裝也留印了早年流行,相當珍貴,只可惜,它們已非原物了。十八世紀這天花板塌了下來,接續頭像們就流落四方,好在當時有留下插畫集可用來復刻,事後「斯特靈博物館」也努力蒐購失散的孩子,總算找回了大半。

內廳有空橋通往大禮堂,卻沒開放,只能繼續轉至北翼的國王外廳。彷彿是要跟王后那側的作呼應,這間裝潢相當類似,簡單的框格天花板、壁爐上大幅面繪製的蘇格蘭皇家勳章,牆面的飾帶則改採淡藍配色。

如此繞過一圈,出宮迂迴從外部階梯攀上,會來到後期為城堡總督加蓋的三樓。這層先稍稍講述「詹姆士五世」生平,接著便切入重點「斯特靈頭像」。相對樓下的複製補足,它們是被找回的孩子,因收置於展櫃,得以盡顯各自細節。官方也充滿熱情,用很多文字解說了頭像歸屬的主題,剖析著宮廷服儀。奇的是這批皆為木色,未見顏料褪去的痕跡,莫非樓下的多彩是自我想像的添加?

依照說明,負責複製的是木雕師「John Donaldson」,現場也展了他另作的「Crowning Glory」,像是塊門板,點綴著拼接頭像,中央為相視的「詹姆士五世」夫婦,當門閉合,便會雙掌交觸。或許是寄語了製作當下的感慨吧,縱是華殿也只能空守,結褵之刻僅存記憶。