在「清邁」的最後一天,由於我訂的班機比旅伴的晚,所以大清早他搭計程車走之後,我還有幾個小時可以溜達。多出來的時間不能浪費,就決定去較沒逛到的古城南區,盡量把那兒的廟宇都看一遍。

先遇到的是「Wat Phuak Hong」,可能是太早,抑或本就冷門,從石獅守望的外門穿進,僅見一個似乎就住在裡頭的男人在院子晃蕩。避開那有點詫異的目光,我往主殿望,它以典型疊層山簷張揚,暗紅漆色嵌著燦金紋彩,不知是否真混了緬甸血統,連在殿前護守的也是金鬃石獅。由於殿門沒開,我只能加減端望門飾,它承襲立面的色調,但紋綴又攀纏得更為華麗,中處是一對門神踩伏著縮頭惡魔,門額以鳥獸勾圍法輪,再往上繞捲成塔。

儘管主殿雕琢算是亮麗,最別緻的並不在這,當往後處轉,便能看到一座古韻佛塔。這幾天所見幾乎是多面折曲,或以流線鐘形拉尖,它卻以圓形座台漸縮堆疊,很耐人尋味。有文章說,這是雲南那邊的風格,可是盯了片刻,跟腦中既存的圖片庫都對不起來,或許是來自我不熟悉的少數部族吧。

除了結構上的特殊,散揚的風味是其更加勾人之處,或許地點冷僻,就少了以維修為名的加工破壞,眼前的它有磚石之色的古樸,層層環座上又有窗拱飛焰展現其華,再加上幾許種子落簷生根,一簇簇的綠意綴點著,若再茂密些,就可化生為叢林遺跡了。

繞望了一陣,我往庭院他處瞄去,看不太出其餘房舍的功能,唯一直覺好懂的是殿旁鐘樓,就跟昨日在「悟夢寺」見過的類似,它也呈瘦高形姿,簷面即使小,仍有脊線十字交錯,端尖挑昂如爪,與主殿相當襯合。只是,資料上說此寺之名來由自「飛翔的天鵝」,天鵝究竟在哪呢?隱於雕鑿中的飛鳥,還是外觀哪裡的揚飛之勢?

拋開這無解的疑惑,我出了寺院朝古城西南角走,那兒在google地圖上是公園,想著搞不好會有摻雜城牆殘段的景致,就過去瞄一下,反正順路,可惜當穿了進去,就是處綠意盎然的公園,沒見遺跡,亦無造景,僅有一些早起的女人在做瑜珈。但也不能說毫無收穫,因為失落的我正想離開時,竟瞥見大池中一線虹橋隨泉迸躍,在晨光映爍間格外耀眼,彷若是古城予我的道別。

往東走,是名為「Puak Taem」的村子,牆上海報自稱文化村,標著諸多以手工銅器為主打的小賣店,由圖片看,除了項鍊耳墜手環,也包辦了廟宇祭壇的擺設,似乎那些燦亮炫目的瓶花、錐傘多是用黃銅打造,這滿合理,哪可能每間廟都資金雄厚,用上純金。

不禁把這名餵進google,有文章說此村名聞遐邇,不僅泰國全境,連國外廟宇都會特別下單指定,可惜在這大清早,整條街都門扉闔掩,無法找店進去驗證,是有某家在陽台擺置了許多刻雕,卻是木製品而非銅,唯一有機會見識的,應是「Wat Puak Taem」了。

既與村同名,便等同村裡代表,何況這兒又主打廟宇妝點,照理該拿出認真手藝,將華炫景貌釘入訪客印象,哪知隨路尋去,望見的卻頗一般。不能說隨便,畢竟山牆飾板依舊藤紋盤纏,有階欄納迦引導視覺,殿門也於花叢中浮透半人半鳥的「緊那羅」。沿側牆雕窗往後走,素白佛塔在金邊勾繞之餘,同樣用繁複綴鏤將塔頂收了尖。然既自傲為藝術村,總該以銅雕呈現更多亮點吧,就像「素攀寺」,整座華麗的銀殿便是大型廣告,讓觀光客引入銀街商機,手藝也更有機會傳承。還是他們專精的只有祭壇小物,外頭雕琢不在業務範圍之內呢?

往東走,此區尚有間「Wat Pan Whean」,由於路線關係,先進入視野的是它的佛塔,而光這第一眼就令我瞬間怔愣,雕工也太繁複了吧。這幾日所見的廟宇多半把心力放在殿舍,佛塔皆用簡約線條來表現,頂多在頂梢、於嵌入的龕室作妝點,眼前這座則是從底座便以花藤框繞十二生肖。不僅最外的邊角有多頭大象,每個曲折處都有神獸從浮刻中探首,這當中不乏敘事雕繪,將佛陀事跡層層表述。眼花了好一陣,我才由面對主殿的龕室細細看起。

龕裡顯然是仿著悟道那刻,以菩提樹襯著肅穆金佛,楣頂柱框有花藤挑捲如翻浪。其餘三面為塔身主述,對側的雖同樣描繪悟道,場景元素卻簇密許多,能見信徒們低首合十,眾菩薩飛臨。相仿風格在左右重組為佛祖的出生與涅槃,前者於人物間綴上鳥獸繁花,顯得歡慶,後者則泛著祥和,接迎的菩薩們淺笑中似有哼歌。這些小小人像帶著童趣,牽引視線攀越各層葉浪,瀏覽佛陀傳道,頂端部分相當特別,居然在傘飾下刻了四面佛,不知是設計者的發想,還是引入何地風格。

如此用心疊砌的藝品,原以為該有其緣由,因著歷史、或與王室相關,怎料網路完全搜不到資料,彷彿僅是鄰里的信念凝聚。它也不在藝術村的手繪地圖裡,可能已是村外,怕列了,反倒將自家比了下去。認真用相機紀錄了一陣,我往周邊望,這兒感覺已跟民居纏結,還有間冠上寺名的按摩店,在網路能搜出好評。妄自將隔壁那棟高築的歸類為藏經閣,我把目光拉回和佛塔相鄰的主殿,側牆在裝飾上相對沒那麼密集,但也足夠同「Wat Pan Whean」相爭。

循著前行,其列窗不上顏彩,便能以刻工自顯瑰麗,中段又藉納迦鱗身,出探為精雕門廊,山簷下慣常的木質紋花在這兒以石色漫展,框圍著後方門神金耀,不禁端詳著其間細節,從框柱的流線,至神獸隨其的蹦躍。本以為這樣的精緻度,應該就是主門了,因著地形限制,得於側面進出,怎料再往前繞,仍舊有正向主門啊,光側門就獻奉了如此心血,到底是師匠過於才華洋溢,還是掌握了豪氣金主?

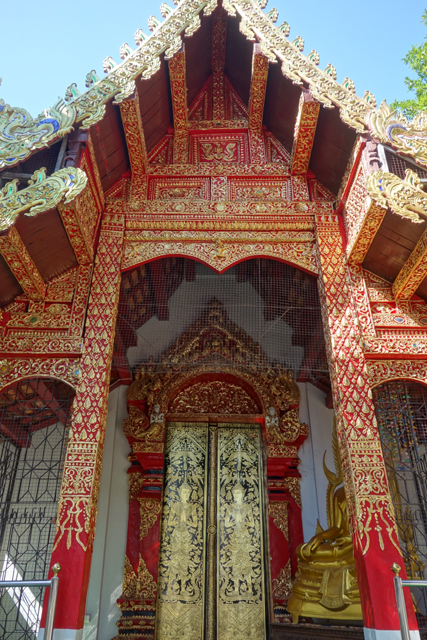

不過相對側門遞傳的視覺別緻,主門就回歸傳統了,纏紋雖照樣繁麗,紅底綴金的確亮眼,驚喜度便少了些,用相機記錄過,就分心朝他處望。這兒設有外門通往巷弄,小小的卻也飾上塔冠,有昂首納迦增添氣勢。不太清楚是新漆上得粗魯,或是近期改築過於求快,總覺得雕鑿沒有塔殿那區的細膩,若是後者,恐怕便是這速食年代難以擺脫之弊吧。

據說現今多以機器取代手工石雕,若再搭配上電腦,搞不好輸入設計圖後,便能自動化量產,也許再過幾年,那些隱於線條的誠敬,氣韻的賦予,就將成為絕響。