~※徽州古城、徽商大宅院 ※~

離開屯溪,我們前往修復後的徽州古城,不過此城不在現在大黃山市的徽州區,而在歙縣。前些年,為了推廣黃山旅遊,徽州這淵遠流長的古名,就幾乎被黃山市整個抹去,徽派建築、徽墨、徽商、新安理學、新安畫派等等與其相關的文化,會不會哪天也這麼被遺忘呢?

行至門樓前,斑剝城牆刻著大大的「徽州」兩字,從些資料讀得,古徽州大部分建築早成殘垣遺跡,眼前所見磚石也不知能有多少是真確見過往日風霜。牆垛之上,有雙層飛簷的木製樓閣,名為「仁和樓」,窗欄精雕,展幅寬闊。而大門口則由兩尊石獅守護,左手邊母獅帶著小獅,模樣俏皮。

走進城內,廣場中植有高低碧綠盆栽,附近一座三層樓房,四角挑簷,最上圍著木製窗板,居中為迴廊,迴廊支柱並未順勢延伸至下層落地,而是早早收尾,與一片片雕板互相拼接,垂落成流蘇遮簾,看來相當別緻。

沿著主道往內,兩側都是熟悉徽派建築,錯落的馬頭牆,將刷白民房勾出彷若山巒的層次。途中,一道廊橋當頭橫過,窗欄之上帶著飛翹頂簷,名為「繡球樓」,據說當年未出嫁的姑娘,多於這兒舉辦拋繡球活動。

接續經過城心大廣場後就可看到「許國牌坊」了。這牌坊是為明朝萬曆年間的武英殿大學士許國所建,並非一般常見的扁平立面,而是砌成長方體狀。正方向為四柱三間結構,樓簷中高側低,但柱梢又越過脊頂,往上探伸許多,從斜角望去倒有點像是個爐鼎。

雖然色澤已是斑烏陳舊,但仔細觀察,處處皆是細膩雕工。從簷下的斗拱與鑲板,至柱紋橫楣下的飾帶框畫,不僅線條繁複,圖繪間的鶴翔鹿鳴也各帶有其深意,像一幅「龍庭舞鷹」便暗喻武英殿學士的地位。我在牌坊內外穿出行入,就算內面不醒目處,深刻鏤雕都有當時工匠的巧琢心思,讓人玩味再三。

下午,我們前往「徽商大宅院」,此園同樣位於歙縣,也是我們在安徽的最後一站。它的門面不甚張揚,簡潔粉牆黛瓦,僅於斜角度內縮的門樓側,飾以大片石雕板。從名稱推測該為某位徽商曾經的住所,如宏村「承志堂」一般。然一進內,見其佔地廣大,雕琢繁麗,才令人訝異屋主之財力雄厚非比尋常。

不過後來研究資料才發覺,這兒曾是名為「西園」的古宅遺跡,有心人士恐古蹟湮滅人間,刻意蒐集各地具徽派特色的建築、器物,於此重新規劃、佈局、組合,才成我們眼前所見之大戶人家。

相較於外門的低調,內大門就顯得氣勢許多,飛挑簷角、拱狀冬瓜樑、精雕支撐板,木色雖呈老舊灰撲,但卻增添古意。門口兩側立著抱鼓石,兩片相對置於台座上的圓石板,形如鼓面,象徵此戶人家的地位。像再往內的主廳前,抱鼓石面雕出花紋,由雄獅背負,便更顯其貴氣。

主廳當然也有天井,且大小已幾乎像個小庭院,當中點綴些許盆栽。室內結構可明顯看到三根微彎的冬瓜樑,只以素面呈現,倒沒有意想中的多層華麗鏤刻。陳列的桌椅同樣採厚實沉穩風格,用椅背的山水紋理石板鑲嵌作妝點。

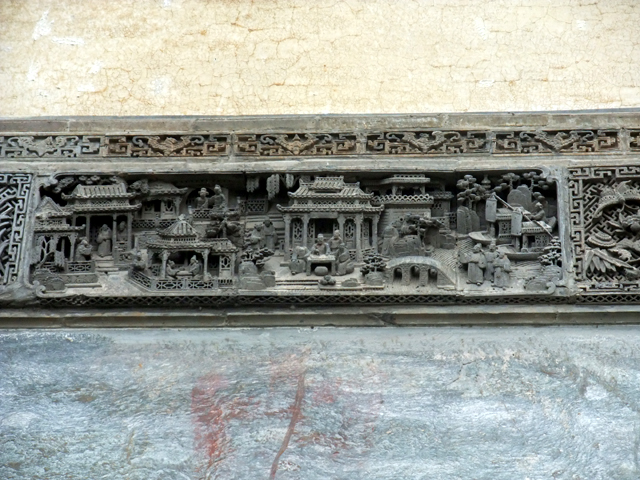

但穿往內廳,便開始窺得精紋細雕了。門樓下薄薄一層飾帶竟刻出細柱支撐的迴廊,每一格皆有可開闔的小窗。之下以長幅展現園林風光,數公分厚的雕作,用斜角度疊出景深,小橋流水穿繞假山植樹、折曲如帶的圍牆後又是高低樓閣。更別提行於其間的細膩小人物了。與此同類型的作品,不斷出現在院落四處,讓人定眼訝嘆。

進了內廳,空間雖然小些,但不論是隔間牆板、樑下垂飾、窗門欄框,都成鏤空纏繞花葉,若要一一看個仔細,不知要花多少時間。兩側牆上則掛著幾幅雕畫,在長型木板刻出淺紋風景,凸面描金,極富貴氣。

再往後行去就是後院廣場了,廣場被兩座石燈與六根短柱環繞著,短柱雕著蟠龍,不知有否特別意義。而祠堂就在我們面對的架高樓閣之中,反過身則可看到與之相對的古戲台。兩者外觀上就平凡許多,沒特別引人注目之處。

中路正廳走完,接著我們被帶往左翼廂房區。最先踏入的這個偏廳,風格依舊細緻。儘管沒什麼傢俱,但卻以繁複的木紋鏤雕勾人靜望,甚至窗花也攀滿塗繪金漆的藤葉。抬頭仰望,三至四層的房間,圍著天井,樑頂有框格人物雕畫,帶著圈孔的弧欄之上則是枝條交錯的飾板,不同樣式的精工木作疊架至目光無法望清之處。

之後又被領著穿繞幾個房間,沒有特別解說、定點停留,印象就淡薄許多,只在相片中留下幾幅門窗木雕。倒是其間一張吸煙靠床,側板流曲,並以黑底金漆勾了書畫,可以想見富家老爺太太,斜倚半瞇著眼,吞雲吐霧。椅腳還特踩著狻猊,此神獸為龍生九子之一,性喜煙,故眼前這雕作吐出捲繞如花之煙雲,很是可愛。

走馬看花一圈,我們又回到戲台廣場,登上宗祠,並由此穿至右側的後花園。據說曾有電視劇以徽商大戶人家為主題,於此拍攝,而與水池相互依傍的花園便為重要場景。從祠堂這端走入,首先會遇上立於水間的雙層飛簷閣,不遠處中段則由牌坊、廊橋、門樓串成一道跨池而過的步道。石牌坊名為「狀元亭」,在楣面題書「恩榮」與「狀元」,四方結構,簷架疊層,台座備有石桌椅,算是很特異的牌坊與涼亭綜合體。

隔鄰這座「三元橋」,脊簷兩端的馬頭牆,由折線變體為曲弧,與橋墩間拱洞相互輝映。而從此處亭廊間,可清楚觀看花園另端佈局。這一側池心有個立柱,各色魚獸隱約棲伏雕飾而上,再過去是座水榭,沒有牆壁遮掩視線,想必也為極佳觀景露臺。

一路過亭、穿橋、再由門樓步出,居然看到前方小屋前立了小小胖胖的石像,他帶著憨厚表情,一手摸頭,一手置於臍下。原來這是公廁標誌,也不知是哪位工匠的興起之作。

大夥順道解放後,就這麼從右翼一路被帶往外門了,被省略的此區廂房也不知是否還有可觀之處。趁還有點自由拍照時間,我又繞回後花園,畢竟如此雅致的地方,或許在不經意角落還有柳暗花明。快步走至水榭後,我望見靠牆處有片疊高假山,綠枝相依,中間一株粉花如星開綻,彷若櫻雪,就像仕女披著輕紗,漫步幽林重山間。匆匆拍了照,再於花園流連顧盼幾眼,我又往大門回奔。

大門兩側各有一高聳牌坊,頂簷分三層疊上,端角以騰捲龍尾延伸,斗拱外緣似片片飛葉。橫樑則鏤深為鳳舞鶴鳴,在綠蔭滿佈的小橋流水間,顯得相當醒目。

最後,我停駐在一片帶著精雕的門牆前,輕舟橫過小溪,溪後涼亭內人們飲酒對弈,遠方門樓簷柱分明,其內隔板窗花細緻清晰,在這麼微薄的長帶空間,卻收進開闊世界。曾經有人質疑,古物就該讓它保留在原本處所,才不至斷其歷史意義。然在這科技擴張時代,人們早習於破壞,無數文化遺跡被剷除,像這樣的精品,若當初被置於原地,會否早化為飛灰呢?或許集中維護,只能是不得已的因應之道吧。我於心中感嘆。